Kepler y la elegancia de las elipses

Hoy quería hablaros de un personaje que es, a mi juicio, una de esas personas que más han contribuido avance de la ciencia: el astrónomo y matemático Johannes Kepler. Bueno, ya sé que no se trata de alguien desconocido, ni mucho menos. Pero me parece que merece la pena dedicar algo de tiempo a explicar cómo las ideas de este alemán y, más en concreto, su forma de entender la naturaleza, contribuyeron a la enorme revolución científica que se produjo entre los siglos XVII y XVIII.

Kepler nació en Weil der Stadt, Alemania, el 27 de diciembre de 1571. Curiosamente, aunque sus padres eran fervientes luteranos, Johannes fue bautizado como católico. A los tres años la viruela le daño de forma perpetua la vista, lo que no deja de ser curioso en una persona que acabaría dedicando su vida a la astronomía...

Ya de pequeño, Johannes destacaba por su inteligencia, especialmente por su talento para las matemáticas. En sus obras nos narra cómo fueron sus padres quienes le inculcaron su amor por la astronomía. Recuerda, por ejemplo, que cuando tenía cinco años su madre le llevó a la cima de un monte para mostrarle el Gran Cometa de 1577, un enorme astro que pasó ese año y que, por desgracia, ya no volverá a pasar nunca. Y cuenta también que su padre le acompañó durante una larga noche para que pudiera ver el eclipse total de Luna que tuvo lugar el año 1580.

En 1589 entró en la universidad de Tubinga, donde tuvo como profesor al astrónomo Michael Maestlin. Fue en sus clases donde Kepler conoció la teoría heliocéntrica de Copérnico, según la cual la Tierra giraba en torno al Sol y no al revés. Aunque hay que decir que la idea no es original de Copérnico: sabemos, gracias a lo que nos cuenta Arquímedes, que el primero en sugerir la centralidad del Sol fue un tal Aristarco de Samos, en el siglo III aC.

En 1589 entró en la universidad de Tubinga, donde tuvo como profesor al astrónomo Michael Maestlin. Fue en sus clases donde Kepler conoció la teoría heliocéntrica de Copérnico, según la cual la Tierra giraba en torno al Sol y no al revés. Aunque hay que decir que la idea no es original de Copérnico: sabemos, gracias a lo que nos cuenta Arquímedes, que el primero en sugerir la centralidad del Sol fue un tal Aristarco de Samos, en el siglo III aC.

Acabados sus estudios en Tubinga, en 1594 Kepler comenzó a dar clase de matemáticas en el seminario protestante de Graz. Fue en ese periodo cuando empezó a estudiar en profundidad el movimiento de los astros y publicó su primera gran obra, Mysterium Cosmographicum, en 1596. En ese libro, defendía con gran fuerza y argumentos las ideas de Copérnico.

En Graz estaba Kepler tan tranquilo cuando llegó el año 1600 y el archiduque Fernando promulgó un edicto contra los protestantes. Kepler, junto con muchos otros luteranos, se quedó de la noche a la mañana sin casa ni empleo. Gracias a Dios, recibió la ayuda de Tycho Brahe, uno de los astrónomos más importantes de la época, y que por entonces ocupaba en Praga el puesto de matemático imperial. Brahe, que había leído con gran interés los escritos de Kepler, le nombró su ayudante, proporcionándole así un hogar y una buena estabilidad económica.

Una curiosidad. Tycho Brahe, además de como astrónomo, era famoso por su nariz... En 1566 retó en duelo a un tal Parsbjerg, aristócrata danés que se burló de su trabajo científico. La cosa acabó con que el pobre Tycho perdió de un tajazo media nariz. Desde entonces llevó una prótesis dorada y, por eso, era conocido popularmente como el astrónomo de la nariz de oro... Cosas de la vida.

Por desgracia, Brahe falleció un año después de empezar a trabajar con Kepler. Su reciente discípulo ocupó su puesto de astrónomo en la corte y, lo que tal vez sea más importante, heredó también la enorme cantidad de datos astronómicos que Brahe había recogido a lo largo de los años. Eso fue un auténtico tesoro para nuestro científico quien, recordemos, tenía muy mala vista y no podía observar los astros con la necesaria precisión y constancia. La tablas de Brahe, en cambio, recogían datos del movimiento de los astros con una exactitud enorme.

Gracias a la generosidad de sus mecenas, Tycho Brahe se había hecho construir un cuadrante astronómico de dos metros de radio, con el cual fue capaz de medir la posición de los planetas con una precisión que aun hoy en día asombra: sus medidas tenían un error marginal ¡de tres centésimas de grado! Alucinante. Y no solo eso: en el caso de Marte, por ejemplo, los datos de Brahe abarcaban nada menos que catorce años de paciente observación. Cuando esos valiosos datos entraron en posesión del joven Kepler, nuestro astrónomo vio el cielo abierto, nunca mejor dicho.

Una curiosidad. Tycho Brahe, además de como astrónomo, era famoso por su nariz... En 1566 retó en duelo a un tal Parsbjerg, aristócrata danés que se burló de su trabajo científico. La cosa acabó con que el pobre Tycho perdió de un tajazo media nariz. Desde entonces llevó una prótesis dorada y, por eso, era conocido popularmente como el astrónomo de la nariz de oro... Cosas de la vida.

Por desgracia, Brahe falleció un año después de empezar a trabajar con Kepler. Su reciente discípulo ocupó su puesto de astrónomo en la corte y, lo que tal vez sea más importante, heredó también la enorme cantidad de datos astronómicos que Brahe había recogido a lo largo de los años. Eso fue un auténtico tesoro para nuestro científico quien, recordemos, tenía muy mala vista y no podía observar los astros con la necesaria precisión y constancia. La tablas de Brahe, en cambio, recogían datos del movimiento de los astros con una exactitud enorme.

Gracias a la generosidad de sus mecenas, Tycho Brahe se había hecho construir un cuadrante astronómico de dos metros de radio, con el cual fue capaz de medir la posición de los planetas con una precisión que aun hoy en día asombra: sus medidas tenían un error marginal ¡de tres centésimas de grado! Alucinante. Y no solo eso: en el caso de Marte, por ejemplo, los datos de Brahe abarcaban nada menos que catorce años de paciente observación. Cuando esos valiosos datos entraron en posesión del joven Kepler, nuestro astrónomo vio el cielo abierto, nunca mejor dicho.

Como sabes, en aquella época la teoría astronómica más asentada era la geocéntrica, según la cual la Tierra estaba en el centro del Universo y todo lo demás –el Sol, los planetas y las estrella– giraba a su alrededor. Pero las observaciones dejaban claro que, si los planetas giraban en torno a la Tierra, no lo hacían de forma uniforme ni nada parecido: su movimiento era la cosa más caótica que te puedas imaginar. Los planetas daban acelerones y frenazos, se salían de la órbita... ¡incluso, a veces, iban hacia atrás! Esto era una pesadilla para los científicos... pero una verdadera mina de oro para astrólogos y adivinos. Esos movimientos caprichosos de los astros se entendían como señales del destino, y mucha gente pagaba buenas sumas de dinero para que se le hiciera la carta astral, el horóscopo o lo que fuera. De hecho, una de las tareas de Kepler en la corte era, precisamente, ser el consejero astrológico del emperador, lo que incluía preparar los almanaques con predicciones astrológicas... Hay que decir que a él no le hacía ninguna gracia este trabajo –lógicamente, no creía para nada en esas cosas y así lo decía abiertamente a todo el mundo– pero, oye: era el pan de sus hijos...

Como decíamos, el movimiento de los planetas parecía un auténtico desatino. Y es aquí donde vemos una de esas grandes intuiciones, que hacen de Kepler una punta de lanza de la revolución científica de la edad moderna. Como sabes, es en esa época histórica en la que se consolida una novedosa forma de hacer ciencia, consecuencia a su vez de una nueva visión de la naturaleza.

Kepler era una persona profundamente religiosa, y estaba convencido de que el movimiento de los astros tenía que ser un reflejo la infinita sabiduría de Dios. Así se expresa, por ejemplo, en su Mysterium Cosmographicum: «yo deseaba ser teólogo; pero ahora me doy cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía». Kepler estaba absolutamente convencido de que las reglas que Dios pensó para el Universo no podían ser ese espantoso caos que enseñaba el sistema geocéntrico y, por eso mismo, estaba seguro de que tenía que existir una fórmula matemática que coincidiera de forma exacta –y no aproximada– con los datos reales. Y así, firmemente anclado en esa idea, Kepler dedicó casi una década de su vida a buscar, con lápiz y papel, la fórmula matemática que se ajustara de forma exacta al movimiento de los astros.

Kepler, siguiendo a Copérnico, comenzó su estudio suponiendo que los planetas giraban en torno al Sol con órbitas circulares. Pero, tras muchos cálculos y pruebas fallidas, comprobó que, de esa forma, los resultados coincidían más o menos con los datos reales, pero no lo hacían de forma exacta. Kepler no podía concebir que a Dios no le salieran las cuentas, y por eso llegó a la conclusión de que las órbitas de los planetas no podían ser circulares. Probó de nuevo, esta vez suponiendo que las órbitas tenían forma ovalada. Pero, aunque los resultados mejoraban, seguían sin ser plenamente exactos. Por último, hizo la prueba con la curva que –tras la circunferencia y el óvalo– es la más sencilla: la elipse. Y hete aquí que, cuando hizo los cálculos con esa figura, todo encajaba a la perfección.

Una vez encontrada la geometría adecuada de las órbitas, Kepler siguió estudiando para encontrar la fórmula que le diera la velocidad a la que se mueven los planetas a lo largo de su recorrido. Y es que, no sé si lo sabías, pero la Tierra y los planetas no se mueven siempre a la misma velocidad: en diciembre vamos más rápido que en junio... Encontrada la expresión de las velocidades de los planetas a lo largo de su recorrido, estableció por último la fórmula matemática que calcula cuánto dura el año de cada planeta en función de su distancia al Sol. Fue así, tras años de pruebas y trabajos, que nuestro astrónomo pudo explicar de forma exacta el movimiento de los planetas en torno al nuestra estrella.

Las famosas tres leyes de Kepler aparecieron publicadas por primera vez en 1609, en una obra titulada –no sin razón– Astronomia Nova. Desde luego, se iniciaba así una etapa de la astronomía completamente nueva. Con ese estudio, se logró por vez primera explicar de forma satisfactoria el movimiento de los planetas, dejando claro que no se trataba de algo caprichoso o que tuviera un significado esotérico: incluso los movimientos más extraños de los astros se deben a una simple, y a la vez elegante, ley matemática.

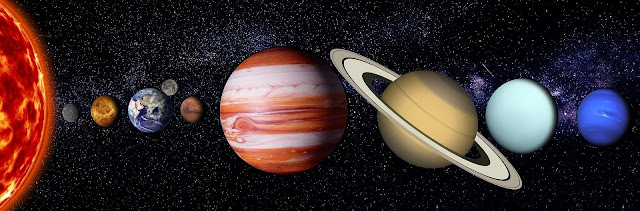

Hay una cosa muy llamativa respecto a las leyes de Kepler. Evidentemente, nuestro astrónomo hizo todos sus cálculos referidos solo a los seis planetas que entonces se conocían: de Mercurio a Saturno. Pero, cuando años después se descubrieron los demás planetas (Urano, Neptuno y Plutón), resultó que esos tres también cumplían las leyes de Kepler. Es más: con el tiempo se comprobó que los cometas y absolutamente todos los cuerpos celestes que orbitan en torno a otro cumplen las tres leyes de Kepler.

Y no solo eso: Kepler intuyó también que la explicación última de las órbitas planetarias se debía a una especie de atracción ejercida por el Sol, que se atenuaba con la distancia... No pudo hacer los cálculos necesarios –no se había desarrollado aun el cálculo diferencial–, pero tal idea sería desarrollada, ochenta años después, por Isaac Newton, quien sí que pudo hacer las cuentas. El inglés estableció la ley de la gravitación universal y llegó, de forma completamente teórica, a las mismas fórmulas que Kepler ya había encontrado.

Johannes Kepler murió en Ratisbona, Alemania, el 15 de noviembre –día de San Alberto Magno, dicho sea de paso– de 1650, a la edad de 58 años. Por desgracia, durante la guerra de los Treinta Años el ejército sueco arrasó el cementerio donde fue enterrado y no conservamos su tumba. Pero si que nos ha llegado su epitafio, que él mismo había compuesto:

Acabamos de ver que Kepler publicó sus ideas en 1609, es decir, un año antes de que Galileo publicara su Sidereus Nuncius, en el cual hablaba de los resultados que había obtenido dirigiendo al espacio su cannocchiale, una especie de catalejo, precursor del telescopio. Dicho sea de paso: realmente fue Kepler, y no Galileo, el verdadero responsable del telescopio astronómico. En su obra Dioptrice, de 1611, sugiere toda una serie de reformas en el diseño del aparato que usó Galileo, que son las que han dado lugar a lo que hoy llamamos telescopio astronómico.

Pero a lo que íbamos. Kepler había mandado a Galileo –entonces profesor en la universidad de Padua– su primera obra, Mysterium Cosmographicum, donde se mostraba convencido defensor del sistema Copernicano. Sabemos que Galileo contestó a Kepler con una carta, haciéndole saber que él también defendía el sistema heliocéntrico, pero que no encontraba la forma de demostrarlo. Kepler se entusiasmó al encontrar un posible aliado y le propuso trabajar juntos para demostrar la validez de esa idea. Pero, desgraciadamente, Galileo no quiso ofrecerse a esa colaboración y prefirió hacer la guerra por su cuenta. Es muy llamativo comprobar que Galileo nunca quiso aceptar las leyes de Kepler, a pesar de lo claras que resultaban. Y de verdad fue una lástima porque, si Galileo hubiera tenido un poco más de ojo –y un poco menos de soberbia–, no habría tenido los problemas que tuvo para demostrar que la idea de Copérnico era correcta. Pero eso ya lo veremos en otra entrada, espero.

Como hemos visto, Kepler, al igual que muchos otros científicos de esa época, estaba convencido de que en el comportamiento de los seres naturales tenían que existir una serie de reglas y que esas reglas –las leyes de la naturaleza– respondían al querer de Dios y, por tanto, tenían que ser racionales. Surge así el convencimiento de que los seres naturales no se comportan de forma caprichosa, sino que siguen unas leyes que pueden ser conocidas y estudiadas. Y esta es, sin duda, la verdadera revolución científica. Es a raíz de esa visión de la naturaleza que los científicos no se limitaban ya a estudiar sin más el comportamiento de la naturaleza, sino que empiezan a buscar las leyes que lo rigen. Leyes que, como decimos, se nos muestran racionales, estables y, lo que es más importante, comprensibles.

En una de sus cartas, Kepler escribe: «Esas leyes [de la naturaleza] están al alcance de la mente humana; al crearnos según su propia imagen, Dios quería que las reconociéramos, para que así pudiéramos compartir sus propios pensamientos». Ese convencimiento de que la naturaleza es inteligible –es decir, que puede ser entendida por la mente humana– fue la verdadera causa del gran avance que la ciencia experimentó en la época moderna y contemporánea. Por eso, como decíamos al principio, Kepler es, sin duda, uno de los padres de la ciencia actual.

Una vez encontrada la geometría adecuada de las órbitas, Kepler siguió estudiando para encontrar la fórmula que le diera la velocidad a la que se mueven los planetas a lo largo de su recorrido. Y es que, no sé si lo sabías, pero la Tierra y los planetas no se mueven siempre a la misma velocidad: en diciembre vamos más rápido que en junio... Encontrada la expresión de las velocidades de los planetas a lo largo de su recorrido, estableció por último la fórmula matemática que calcula cuánto dura el año de cada planeta en función de su distancia al Sol. Fue así, tras años de pruebas y trabajos, que nuestro astrónomo pudo explicar de forma exacta el movimiento de los planetas en torno al nuestra estrella.

Las famosas tres leyes de Kepler aparecieron publicadas por primera vez en 1609, en una obra titulada –no sin razón– Astronomia Nova. Desde luego, se iniciaba así una etapa de la astronomía completamente nueva. Con ese estudio, se logró por vez primera explicar de forma satisfactoria el movimiento de los planetas, dejando claro que no se trataba de algo caprichoso o que tuviera un significado esotérico: incluso los movimientos más extraños de los astros se deben a una simple, y a la vez elegante, ley matemática.

Y no solo eso: Kepler intuyó también que la explicación última de las órbitas planetarias se debía a una especie de atracción ejercida por el Sol, que se atenuaba con la distancia... No pudo hacer los cálculos necesarios –no se había desarrollado aun el cálculo diferencial–, pero tal idea sería desarrollada, ochenta años después, por Isaac Newton, quien sí que pudo hacer las cuentas. El inglés estableció la ley de la gravitación universal y llegó, de forma completamente teórica, a las mismas fórmulas que Kepler ya había encontrado.

Johannes Kepler murió en Ratisbona, Alemania, el 15 de noviembre –día de San Alberto Magno, dicho sea de paso– de 1650, a la edad de 58 años. Por desgracia, durante la guerra de los Treinta Años el ejército sueco arrasó el cementerio donde fue enterrado y no conservamos su tumba. Pero si que nos ha llegado su epitafio, que él mismo había compuesto:

Mensus eram cœlos, nunc terrae metior umbras

Mens cœlestis erat, corporis umbra iacet

(He medido los cielos, ahora mido las sombras de la tierra

Mi mente estaba en los cielos, mi cuerpo yace en la sombra)

* * *

Acabamos de ver que Kepler publicó sus ideas en 1609, es decir, un año antes de que Galileo publicara su Sidereus Nuncius, en el cual hablaba de los resultados que había obtenido dirigiendo al espacio su cannocchiale, una especie de catalejo, precursor del telescopio. Dicho sea de paso: realmente fue Kepler, y no Galileo, el verdadero responsable del telescopio astronómico. En su obra Dioptrice, de 1611, sugiere toda una serie de reformas en el diseño del aparato que usó Galileo, que son las que han dado lugar a lo que hoy llamamos telescopio astronómico.

Pero a lo que íbamos. Kepler había mandado a Galileo –entonces profesor en la universidad de Padua– su primera obra, Mysterium Cosmographicum, donde se mostraba convencido defensor del sistema Copernicano. Sabemos que Galileo contestó a Kepler con una carta, haciéndole saber que él también defendía el sistema heliocéntrico, pero que no encontraba la forma de demostrarlo. Kepler se entusiasmó al encontrar un posible aliado y le propuso trabajar juntos para demostrar la validez de esa idea. Pero, desgraciadamente, Galileo no quiso ofrecerse a esa colaboración y prefirió hacer la guerra por su cuenta. Es muy llamativo comprobar que Galileo nunca quiso aceptar las leyes de Kepler, a pesar de lo claras que resultaban. Y de verdad fue una lástima porque, si Galileo hubiera tenido un poco más de ojo –y un poco menos de soberbia–, no habría tenido los problemas que tuvo para demostrar que la idea de Copérnico era correcta. Pero eso ya lo veremos en otra entrada, espero.

* * *

Como hemos visto, Kepler, al igual que muchos otros científicos de esa época, estaba convencido de que en el comportamiento de los seres naturales tenían que existir una serie de reglas y que esas reglas –las leyes de la naturaleza– respondían al querer de Dios y, por tanto, tenían que ser racionales. Surge así el convencimiento de que los seres naturales no se comportan de forma caprichosa, sino que siguen unas leyes que pueden ser conocidas y estudiadas. Y esta es, sin duda, la verdadera revolución científica. Es a raíz de esa visión de la naturaleza que los científicos no se limitaban ya a estudiar sin más el comportamiento de la naturaleza, sino que empiezan a buscar las leyes que lo rigen. Leyes que, como decimos, se nos muestran racionales, estables y, lo que es más importante, comprensibles.

En una de sus cartas, Kepler escribe: «Esas leyes [de la naturaleza] están al alcance de la mente humana; al crearnos según su propia imagen, Dios quería que las reconociéramos, para que así pudiéramos compartir sus propios pensamientos». Ese convencimiento de que la naturaleza es inteligible –es decir, que puede ser entendida por la mente humana– fue la verdadera causa del gran avance que la ciencia experimentó en la época moderna y contemporánea. Por eso, como decíamos al principio, Kepler es, sin duda, uno de los padres de la ciencia actual.

Comentarios

Publicar un comentario